क्या हो रहा है अब पत्रकारिता या दलाली?

मीडिया

Mar 03, 2015

बीबीसी अजीत शाही

आमतौर पर खोजी पत्रकारिता नेताओं की कुर्सियाँ हिलाती है, लेकिन पिछले सप्ताह भारतीय समाचारपत्र, 'द इंडियन एक्सप्रेस' में एक ख़बर छपने के बाद से अब पत्रकारों की कुर्सियाँ हिल रही हैं.

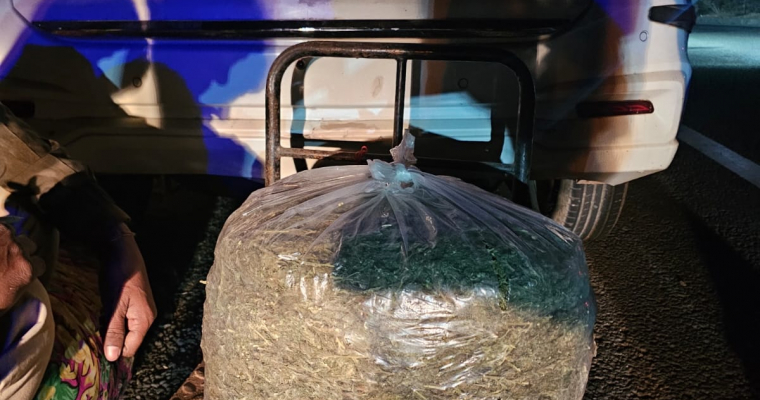

ख़बर के मुताबिक़ कई पत्रकार एस्सार नाम की कंपनी के ख़र्चे पर टैक्सी जैसे फ़ायदे उठाते रहे हैं.आरोप मामूली हैं, लेकिन फिर भी अनैतिकता स्वीकारते हुए एक महिला और एक पुरुष संपादक ने अपने-अपने अखबारों से इस्तीफ़ा दे दिया है.एक टीवी समाचार चैनल में काम करने वाली एक और महिला पत्रकार को आंतरिक जाँच के चलते काम से हटा दिया गया है.

भारतीय पत्रकारों पर पहली बार उँगली नहीं उठ रही है. 2009 में भी कुछ फोन टेप सामने आए थे.आयकर विभाग की चंद पत्रकारों और सियासी बिचौलियों की फ़ोन पर बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग से लग रहा था कि वो पत्रकारिता कम और दलाली ज़्यादा कर रहे थे.

वैसे तो नेताओं और उद्योगपतियों से अख़बारों की साँठ-गाँठ का सिलसिला पुराना है, लेकिन भारतीय पत्रकारों के चाल-चलन में मूल्यों की व्यापक गिरावट ख़ासतौर से पिछले 25 सालों में आई है.इसके चार प्रमुख कारण हैं. पहला, पत्रकारों को मिले विशेष क़ानूनी संरक्षण का पतन. दूसरा, ख़बर की बजाए मुनाफ़े को प्राथमिकता. तीसरा, समाचार संगठनों में उद्योगपतियों का निवेश. और चौथा, पत्रकारों के निजी स्वार्थ.

पत्रकारिता की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण देते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्पलॉइज़ एक्ट बनाया था.इस क़ानून ने पत्रकारों की मनमानी बर्ख़ास्तगी पर रोक लगा दी और ज़मीर का हवाला देते हुए पत्रकार के इस्तीफ़े को स्वत: लेबर विवाद का दर्जा दिया. नियुक्तियों, छुट्टियों और पदोन्नति इत्यादि के नियम निर्धारित किए.

कानून ने सरकार को ज़िम्मेदारी दी कि तनख़्वाह में बढ़ोतरी तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में मालिक और कर्मचारी यूनियनों को लेकर एक ट्राइब्यूनल बनाए जो स्वतंत्र रूप से वेतनमान तय करे.

वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ने पत्रकारों को निष्पक्ष काम करने का साहस दिया. संपादकों की मनमानी इतनी आसान और आम नहीं थी जितनी आज है. अख़बार मालिकों की भी न्यूज़रूम में घुसपैठ कम थी.

अस्सी के दशक का अंत आते-आते माहौल बदलने लगा. ट्राइब्यूनल द्वारा निर्धारित वेतन से तीन-चार गुना पगार पाने के आकर्षण में पत्रकारों ने स्वेच्छा से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट छोड़ कर ठेके पर नौकरी करना मंज़ूर किया.इस तरह उनकी नौकरी एक झटके में असुरक्षित हो गई. साथ ही संपादकों ने अख़बार मालिकों के इशारों पर चलना शुरू कर दिया.

पुराने दौर में पत्रकारों का अख़बार के नफ़ा-नुक़सान के बारे में सोचना भी अनैतिक था लेकिन जब नौकरियाँ ठेके पर दी जाने लगीं तो न्यूज़रूम पर बाज़ार का क़ब्ज़ा हो गया.

किसी ज़माने में दिग्गज बुद्धिजीवी, साहित्यकार और अर्थशास्त्री अख़बारों के संपादक होते थे. अब अख़बार के मालिक वफ़ादारों को संपादक बनाकर उन्हें मुनाफ़े की ज़िम्मेदारी देने लगे.अख़बार के पन्नों में ख़बर से अधिक विज्ञापन को प्राथमिकता मिलने लगी. विज्ञापन की ललक के चलते कॉरपोरेट सेक्टर की धांधलेबाज़ी की ख़बरें कम होती गईं.संपादक की पगार से अधिक मार्केटिंग और सेल्स के मैनेजरों की पगार होने लगी.

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में लेटरप्रेस की जगह ऑफ़सेट प्रिंटिंग ने ले ली और क़लम-दवात की जगह कम्प्यूटर ने.नई तकनीक से छपाई की गुणवत्ता में सुधार आया. कम समय में अधिक प्रतियां छापना संभव हुआ. रंगीन छपाई शुरू हुई.साथ ही अख़बार छापने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत भी बहुत कम हुई. कुल मिलाकर अख़बार का धंधा मुनाफ़े के लिए मुफ़ीद होने लगा.लिहाज़ा ख़बर वो होने लगी जो बिकती थी. मनोरंजन, ग्लैमर, फ़ैशन, क्रिकेट के रंगीन परिशिष्ट छपने लगे. अख़बार का पहला पन्ना कभी पत्रकार का मंदिर होता था. नए दौर में उस पर कुबेर देवता का वास होने लगा.

कॉरपोरेट जगत से हाथ मिलाकर उनके प्रायोजन से अख़बारों ने सेमिनार और कॉन्फ़्रेंस वग़ैरह करवाने शुरू किए.पत्रकारों ने राज़ी-ख़ुशी इनमें कॉरपोरेट मैनेजरों के साथ कंधा मिला कर काम करना शुरू किया.इक्कीसवीं शताब्दी में समाचार टीवी चैनलों का विस्तार हुआ. ये शुरू से ही कॉरपोरेट विज्ञापनदाता के मोहताज रहे जो ख़बर के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने लगे.विज्ञापन खोने के भय से अख़बारों का रुख़ और बाज़ारू होता गया.

एक वक़्त था जब अख़बार का सालाना ख़र्चा कमोबेश बिक्री और विज्ञापन से निकल ही आता था, लेकिन टीवी चैनल लगाने और चलाने के विशाल ख़र्चे विज्ञापन से पूरे नहीं हो सकते थे. ऐसे में बड़े उद्योगपतियों ने धंधे में पूँजी लगाना शुरू किया.

इस तरह औद्योगिक व्यवस्था का प्यादा बन गए पत्रकार से निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की अपेक्षा बेतुकी और अनुचित है. वो पत्रकार नहीं "मीडियाकर्मी" है. उसका काम अख़बार की बिक्री और समाचार टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ाना है.

और ऐसा भी नहीं कि आज पत्रकार इस उत्तरदायित्व से क़तराना चाहता है बल्कि हर पत्रकार आगे बढ़ कर मैनेजर की ज़िम्मेदार ओढ़ने की कामना रखता है. आख़िरकार धंधे में ऊपर चढ़ने की अब यही एक सीढ़ी है.

Comments