सचिन जैन।

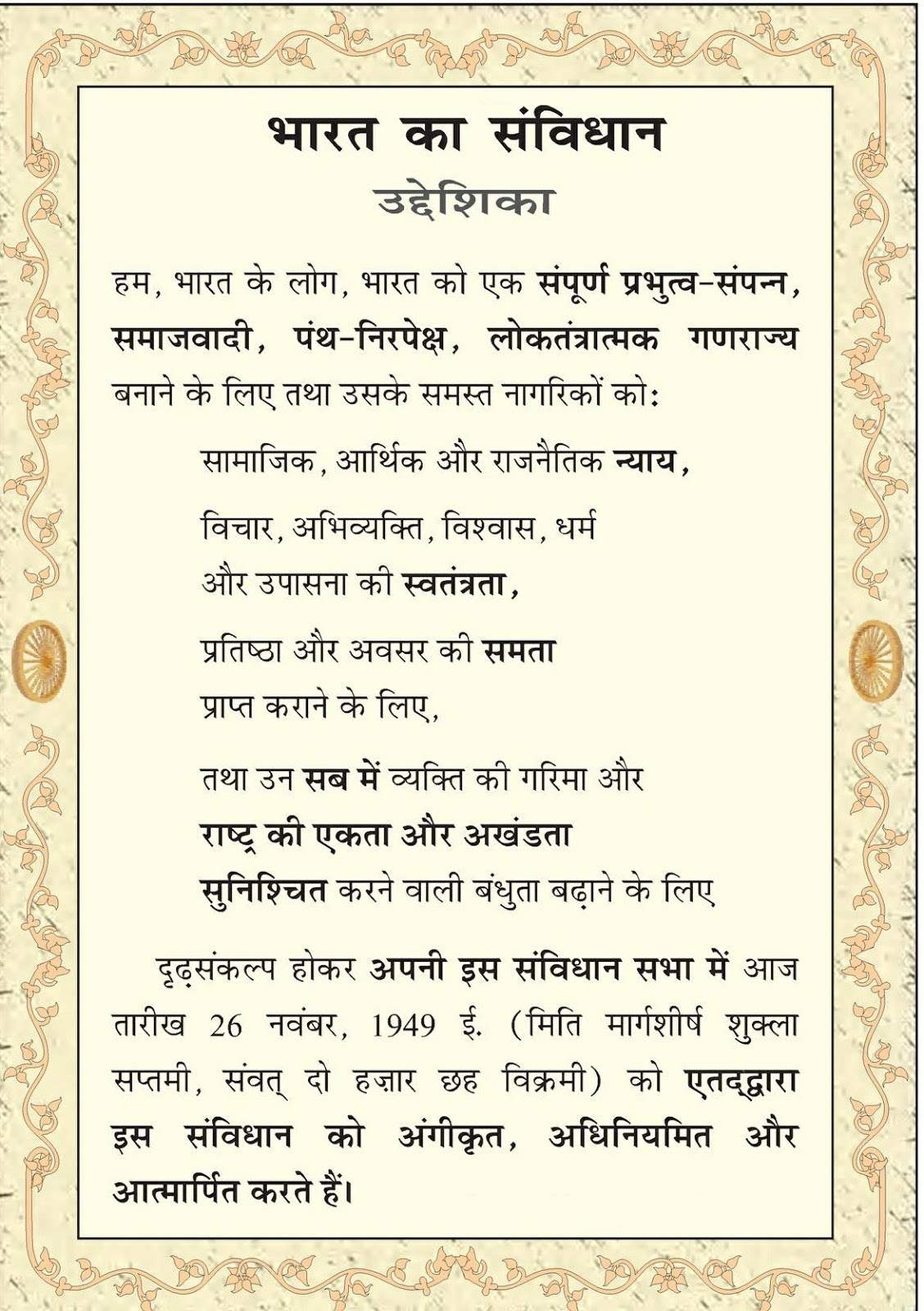

संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता (कान्स्टीट्यूशनल कान्शन्स और इंटेलिजेंस) का मतलब है संविधान के मूल्यों का निजी, सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में मौजूद होना, उनका पालन किया जाना।

ऐसी नजर विकसित होना जो यह देख सके कि कब, कहां, कैसे और क्यों न्याय, समता, स्वतंत्रता, गरिमा, बंधुता के मूल्यों की उपेक्षा होती है?

इस दृष्टि से ऐसी चेतना विकसित हो सकेगी, जो देश के लोगों में आर्थिक असमानता और बहुसंख्यक आबादी के साथ होने वाले अमानवीय शोषण को देखने और उसका प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित करेगी.

संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सीधा जुड़ाव राजनैतिक लोकतंत्र की मजबूती के साथ भी है.

यह चेतना और समझ व्यक्ति और समुदायों को जाति, मजहब और वैमनस्यता के आधार पर अपने प्रतिनिधि और सरकार को “न” चुनने के लिए “राजनैतिक विवेक” का इस्तेमाल करने की समझ दे सकती है.

साथ ही व्यक्ति को यह समझ बनाने में भी मदद करती है कि “राजनीति” लोकतंंत्र का अहम् हिस्सा है और हर व्यक्ति एक राजनीति इकाई भी है.

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने संबोधन में कहा था कि “यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन् यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए?

मेरे विचार के अनुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ती के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं.

इसका अर्थ यह है कि क्रान्ति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें.

इसका अर्थ यह है की सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें.

आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे, तब तो इन संवैधानिक रीतियों को अपनाना बहुत कुछ न्यायपूर्ण हो सकता है, पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ है, तब इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता.

ये रीतियां अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और जितना शीघ्र इनका परित्याग किया जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा है”.

इस वक्तव्य से साफ समझ आता है कि डॉ. आंबेडकर को बहुत-बहुत ज्यादा भरोसा था कि भारत के लोग, भारत के राजनीतिक दल और सरकारें सचमुच संविधान को तुरंत अपना ही लेने वाली हैं.

उन्हें यह कतई अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि भारत नए किस्म की राजशाही की व्यवस्था रचने वाला है, जहां संविधान का गलत इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा.

समाज तो इसके पन्ने खोल कर देखेगा भी नहीं. डॉ. आंबेडकर का यह विश्वास कहां से आया होगा? शायद उन्होंने सोचा होगा की स्वतंत्र भारत संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपना लेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं!

आज भी यदि यह माना जाता है कि संविधान को धारण करना केवल सरकार और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, तो यह मान लेना चाहिए कि भारत की आज़ादी के 75 साल व्यर्थ हो गए हैं.

मानव जीवन में जब शुरूआती दिनों, महीनों और सालों में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर उस नुक्सान की भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती है और व्यक्ति

अपने शरीर और मन की क्षमताओं को एक सीमित हद तक ही उपयोग में ला पाता है.

संवैधानिक विकास “न” होने का असर भी हमें भारत के जीवन पर दिखाई दे रहा है.

देश में भीतरी तौर पर भौतिक और भावनात्मक हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है. इस हिंसा को राज्य का भी संरक्षण है और राजनीति का भी. ऐसा तो संविधान की मंशा नहीं रही थी.

हमारी बुनियादी समझ यह है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति के साथ ही भारत के एकीकरण की शुरुआत हुई थी.

इसके पहले भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि छोटे, बड़े और बहुत बड़े साम्राज्यों में विभाजित भूमि रही थी. उसमें भाषाई विविधता थी, राज्य व्यवस्थाओं में विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी, सामाजिक विविधताएं और धार्मिक विविधताएं थी.

भारत का एकीकरण विविधताओं के सम्मान और उनके अस्तित्व के बने रहने की नैतिक शर्त पर हुआ है. इस विविधता को स्वीकार करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है.

संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि यह हर एक व्यक्ति में, हर बच्चे, युवा और लैंगिक पहचान से जुड़े व्यक्ति में एकरूप में पाई जाती है, लेकिन इस गुण को समाज और सरकार मिलकर निष्क्रिय बनाए रखते हैं. यदि संवैधानिक मूल्यों को सबके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो मजहबी-जातीय-नस्लीय आधारों पर होने वाले टकरावों को निष्प्रभावी किया जा सकता है.

यह मानना कि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं. उनके अपने नजरिए हैं. जब भी कोई निर्णय लिया जाए, तब सभी व्यक्तियों को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है. इसके साथ ही उनका कर्तव्य है कि वे पूरी गरिमा के साथ दूसरों को भी अपने विचार व्यक्त करने दें और उन्हें यह महसूस करवाएं कि उनके विचार सुने और समझे गए हैं. यह व्यवहार भी संवैधानिक बौद्धिकता का सूचक है.

भारत ने प्राचीन काल से चली आ रही राजशाही-रियासती राज्य व्यवस्था के स्थान पर लोकतंंत्र की व्यवस्था को अपनाया. इसके पीछे की सोच यही थी कि अब नए युग का सूत्रपात हम ऐसी शासन व्यवस्था के साथ नहीं कर सकते हैं कि किसी एक विशेष व्यक्ति को “लोगों और भूमि पर” शासन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है. वह खुद अपने नियम बनाता है और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है. अब लोग, राजा की प्रजा नहीं होंगे, बल्कि नागरिक होंगे, जो अपनी सरकार का चुनाव खुद करेंगे. ये सरकारें समीक्षा के दायरे में होंगी और जवाबदेह भी होंगी. लोकतंत्र के मूल्यों को अपने जीवन के व्यवहार का आधार बनाना ही “संवैधानिक बौद्धिकता” है.

लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि भारत का व्यक्ति पांच साल में एक दिन के लिए नींद से जागता है, और बिना किसी विश्लेषण के मतदान कर आता है. उसकी उंगली पर लगा स्याही का निशान वास्तव में इस बात का परिचायक होना चाहिए कि उसने मतपेटी में अपना मत डालने से पहले अच्छी तरह से यह सोच विचार किया कि कौन सा राजनीतिक विचार, दल और उम्मीदवार समाज की बेहतरी की ऐसी योजना को लागू कर सकता है, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा होगी, देश के सभी लोगों के बीच प्रेम और सहिष्णुता का भाव विकसित होगा, किसके पास किसानों, मजदूरों, युवाओं और बच्चों के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण है? संवैधानिक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि भारत का नागरिक जाति, नस्ल, सम्प्रदाय, धर्म और अनैतिक आचरण के आधार पर गाँव, प्रदेश और देश की सरकार का चुनाव नहीं करेगा.

संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है – “अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता का व्यवहार करना गैर-कानूनी है. वास्तव में इस प्रावधान को जीवन में सजगता के साथ अपनाना ही सवैधानिक बुद्धिमत्ता है. यह एक चुनौती इसलिए है क्योंकि संविधान अस्पृश्यता का अंत करना चाहता है लेकिन भारत का समाज इस व्यवहार और व्यवस्था को बनाये रखना चाहता है. वास्तव में छुआछूत और जातिवादी-नस्लवादी व्यवहार से मुक्त होने के लिए संवैधानिक बुद्धिमत्ता का होना एक अनिवार्यता है.

संविधान यह अपेक्षा करता है कि संविधान की मूल भावना को जानना-समझना हर भारतीय की जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी. इसकी मूल भावना के गर्भ-गृह में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मूल स्थापित किये गए हैं. संवैधानिक बुद्धिमत्ता लोगों में वह विवेक उत्पन्न करेगी, जिससे वे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज की समीक्षा कर पायेंगे. अगर कभी न्यायपालिका का सरकार या किसी राजनीतिक-धार्मिक विचारधारा से गठजोड़ होता दिखाई दे, तो लोग तत्काल उस गठजोड़ का संवैधानिक प्रतिरोध कर सकेंगे.

भारत के लोगों को अपनी हैसियत का भान होना चाहिए. अगर वास्तव में देश में संवैधानिक साक्षरता पर कोई पहल की गई होती तो भारत के लोगों को यह पता चल गया होता कि भारत के संविधान के मुताबिक़ भारत की सरकार को जो भी शक्तियां या अधिकार मिलते हैं, वह भारत के लोगों से ही मिलते हैं. इसका प्रमाण हर पांच साल में उसकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगने वाली स्याही के रूप में दर्ज होता है.

लोग जिस उम्मीदवार और जिस राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं, वे ही उसकी नीतियों, विचार और उनके कामों के लिए भी जिम्मेदार होता हैं. अगर शिक्षा, भोजन, सूचना, समानता या सामाजिक संरक्षण की नीतियां-क़ानून बने और लागू हुए तो इसके पीछे मूल शक्ति जनता की होती है. लेकिन यदि ऐसी नीतियां बनीं कि जंगलों का विनाश किया जाए, जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया जाए, देश की प्राकृतिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच दिया जाए, भीड़ हिंसा और साम्प्रदायिक दंगे हों, तो इसके पीछे भी जनता की ही शक्ति होती है. संविधान के द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के बारे में जानना और उसके महत्व को महसूस करना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है.

किसी भी लोकतंत्र की बेहतरी के लिए जरूरी है कि उसमें हितों के टकराव न हों. जब संसद सदस्य, मंत्री और विधान सभाओं के सदस्य की शिक्षा-स्वास्थ्य-जमीन-उद्योगों के व्यापार में संलग्न होंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसी नीतियां बनाएंगी, जिसने उन्हें खुद लाभ होता हो. जब भी जनप्रतिनिधि को चुनने का वक्त आये, तब नागरिक यह पड़ताल कर पाए कि उसके सामने खड़े उम्मीदवार के “व्यवस्था में हित” क्या हैं, यह कौशल भी संवैधानिक बुद्धिमत्ता से सम्बंधित है.

यह समझ और विश्वास बनना ही संवैधानिक बुद्धिमत्ता है कि भारत की व्यवस्था का संचालन बाइबिल, कुरान, गीता, चाणक्य नीति, रामायण या महाभारत की बातों के आधार पर न होगा. भारत ने जिस संविधान को अपनाया है, उसके मुताबिक़ होगा. अगर ऐसा नहीं होगा, तो भारत भीतर ही भीतर विध्वंसकारी टकराव की जमीन तैयार कर रहा होगा.

संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता को अपनाने का मतलब है भारत के आधुनिक चारित्रिक विरोधाभास को खत्म करना. जरा गौर करिए, बच्चों को स्कूल में गांधी, आंबेडकर, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ाया जाता है. लेकिन उनके बारे में पढ़ाई कहां तक सीमित रहती है – उनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान या उनके आयोजनों तक; मूल्यों और उनके विचार को न्यूनतम ही रखा जाता है और यदि उन पर कहीं जिक्र आता भी है तो वह भी सूत्रों तक ही सीमित होता है. नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जब बच्चा वापस घर आता है, तो वहां उसे छुआछूत, हिंसक प्रतिस्पर्धा और असमानता की शिक्षा ही मिलती है.

बहुत जिम्मेदारी के साथ यह लिखा जा रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों, विभिन्न राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक विचारधाराओं और सरकारों ने संविधान की सुविचारित उपेक्षा की है. इस उपेक्षा का इतिहास ठीक उतना ही है, जितनी की भारत के संविधान की उम्र है. भारत में सैनिक अनुशासन सिखाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, किन्तु संविधान को जानने के लिए शिविर नहीं लगाए गए.

भारत में हज़ारों वर्ष से मौजूद रामायण-महाभारत सरीखी किताबों पर आज भी सैकड़ों टीकाएंं और विश्लेषण लिखे और प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन संविधान पर ऐसी पहल करने में किसी समुदाय ने रूचि नहीं दिखाई. संविधान की यह उपेक्षा अनजाने में ही नहीं हुई है. वास्तव में भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही नहीं अपनाया. उन्होंने आज़ादी के बाद भी अपने मन-मस्तिष्क में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और समाज के भीतर मौजूद उपनिवेशवाद को ही सजाये रखा.

बहुत ही साधारण सी बात है कि संवैधानिक मूल्यों के पालन की जिम्मेदारी केवल सरकारों या लोक सेवकों तक ही सीमित नहीं है. संवैधानिक चेतना और बुद्धिमत्ता के विकास से यह समझ बन पाएगी कि हर भारतीय को अपने निजी जीवन में, अपनी निजी और पेशेवर भूमिकाओं में और अपने सामाजिक व्यवहारों में भी समता, न्याय, बंधुता, गरिमा और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपनाना ही होगा.

Comments