डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी।

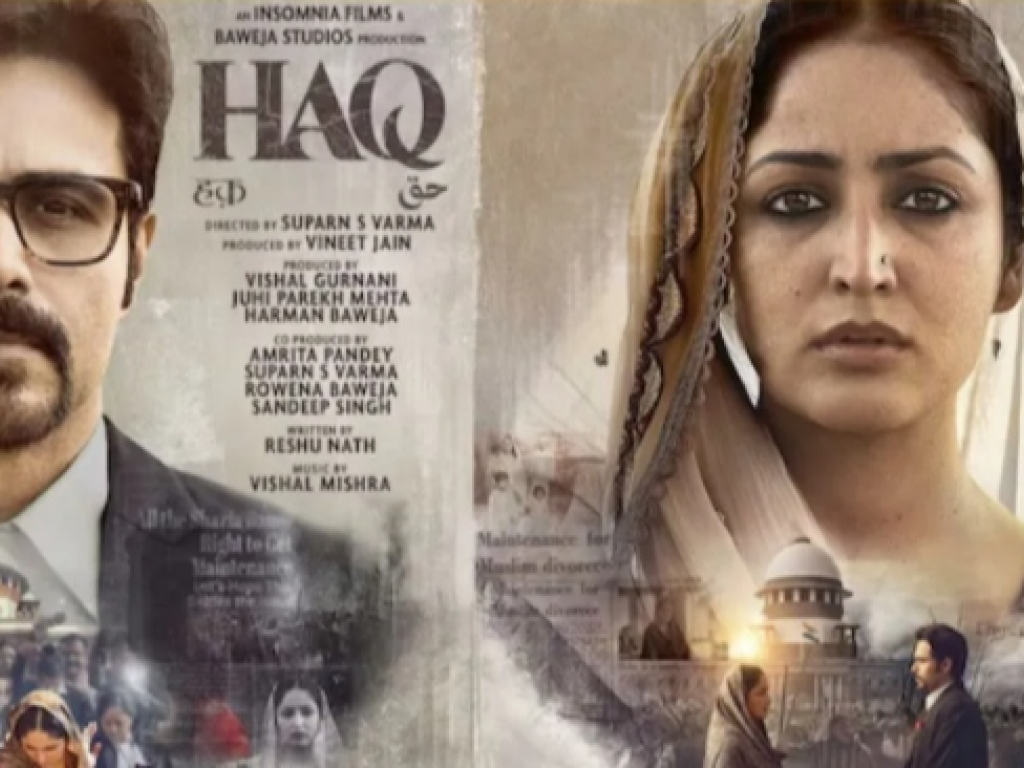

हक़ फिल्म के जरिये इंदौर के रानीपुरा - बजरिया इलाके की शाह बानो के संघर्ष की कहानी फ़िल्मी परदे पर आ गई। फिल्म में इंदौर नहीं है, इंदौर का कोर्ट नहीं है, इंदौर के मौलाना-मौलवी नहीं हैं।

इस मुद्दे पर इंदौर में हुए आंदोलन भी नहीं है। 1978 में शादी के 43 साल बाद जब उन्हें तीन तलाक दिया गया, तब वे 62 साल की थीं।

फिल्म में यामी गौतम उतनी बड़ी नहीं दिखाई गई हैं। शाहबानो ने तीन तलाक के बाद गुजरा भत्ते की लड़ाई स्थानीय, अदालत, जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और जीतीं।

हक़ फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो केस ने भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य को हिला दिया था।

यह केस न केवल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों पर केंद्रित था, बल्कि धार्मिक पर्सनल लॉ और संवैधानिक न्याय के बीच टकराव को भी उजागर करता था।

फिल्म जिग्ना वोरा की किताब 'बानो: भारत की बेटी' पर आधारित है। निर्देशक सुपर्ण एस. वर्मा ने इस संवेदनशील विषय को एक कोर्टरूम ड्रामा के जरिए बुना है, जो न तो प्रोपेगैंडा बनता है और न ही सनसनीखेज। 'हक' एक संतुलित, भावुक और विचारोत्तेजक अनुभव है।

हक़ के एजेंडा फिल्म बन जाने का पूरा खतरा था, लेकिन निर्देशक ने तमाम राजनैतिक घटनाक्रमों को एक एक स्लाइड दिखाकर आगे बढ़ा दिया। शाह बानो के पक्ष खड़े आरिफ मोहम्मद खान का भी कोई जिक्र नहीं, जिन्होंने केन्द्र राजीव गांधी की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था।

यामी गौतम धर ने अपने पात्र को जिया है। जब वो कोर्ट में पहली बार खड़ी होती है, उसकी आवाज़ काँपती है। लेकिन जब वो कुरान की आयत पढ़ती है, उसकी आवाज़ में कॉन्फिफेंस होता है और आवाज़ वज्र जैसी हो जाती है। एक सीन है—वकील पूछते हैं:

“क्या आप अपने पति से मोहब्बत करती हैं?”

शाजिया: “मोहब्बत से बढ़कर आत्मसम्मान है।”

फिल्म का हीरो इमरान खान डरावना नहीं, सच लगता है। वो प्यार करता है, लेकिन सत्ता के नशे में। वो पिता है, लेकिन स्वार्थ का गुलाम। उसका चेहरा देखकर आप अपने अंदर के पुरुष को कटघरे में खड़ा पाते हैं। फिल्म के वे संवाद जो दिमाग में घूमते रहे : “कभी-कभी सिर्फ़ मोहब्बत काफी नहीं होती, इज्जत भी ज़रूरी होती है…”

जब नई बहू के सामने खड़ी होती है।

“मेरा हक माँगने में शर्म नहीं, तुम्हारा हक छीनने में गुनाह है।” – कोर्टरूम में, जज के सामने। “कानून धर्म से बड़ा है, क्योंकि कानून इंसान के लिए है।” – जज का आखिरी फैसला।

निर्देशक सुपर्ण ने चिल्लाया नहीं, सोचने पर मज़बूर किया। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, जब शाजिया घर से निकलती है—बस बच्चों की रोने की आवाज़। कोर्टरूम में कैमरा स्थिर, जैसे न्याय भी रुककर सुन रहा हो।

फिल्म में मौज मस्ती की नहीं है , लेकिन विचारणीय और देखनीय फिल्म।

Comments